こんにちは、食いしん坊スタッフの山田です!

9月になりましたね。

最近は異常な天候が普通の天候となりつつあり、四季が二季になってしまうのではないかというネットニュースを見て驚きました!

日本の良さであり、私たちに当たり前だったものが無くなっていくのは寂しいです…。

毎年キンモクセイの香りがどこからともなくしてくると、もう秋なんだなあと実感します。

そんな風情をどうにか残していきたいものです。

なんだか珍しく食べ物以外のまじめな話題でしたね!(*’’▽’’)

さて、今月はタイトルにもある通り、所有権保存登記についてです。

申請したことのない方でも1人で出来るように解説していきたいと思います!

他の自分で出来る!シリーズと同様にオンライン申請については割愛しまして、書面で申請する場合をご説明します。

☞令和7年4月21日より追加された所有権保存登記も対象の新ルールについての詳細

☞今までの自分で出来る!シリーズはこちらから

所有権保存登記について

・所有権保存登記とは?

・所有権保存登記のタイミングは?

・所有権保存登記は必要?

・所有権保存登記をしない時のデメリット

・自分で出来る登記と出来ない登記

登録免許税について

・軽減措置の要件

・住宅用家屋証明書

・軽減後の税率は?

・登録免許税の計算方法

登記の必要書類や申請手順

・必要書類

1)住民票

2)住宅用家屋証明書

3)登記事項証明書

・申請書の作成

〇 登記の目的

〇 所有者

〇 添付情報

〇 登録免許税

〇 不動産の表示

・法務局に申請

・登記完了日

・登記完了後

・最後に

まとめ

所有権保存登記とは?

簡潔に言うと、新築の家を建てた又は購入した場合にする必要がある登記です。

不動産に対して最初に名義を取得した人は所有権保存登記、2番目以降に名義を取得した人は所有権移転登記をすることになります。

“この建物の所有者は自分である”という事を公に記録して、不動産の権利を守る役割をしています。

また、不動産を担保にしたり売却したりする時に不動産の権利が自分にあることの証明にもなります。

ちなみに土地や中古の建物を買った場合は、所有権保存登記ではなく所有権移転登記という別の種類の登記をします。

所有権保存登記のタイミングは?

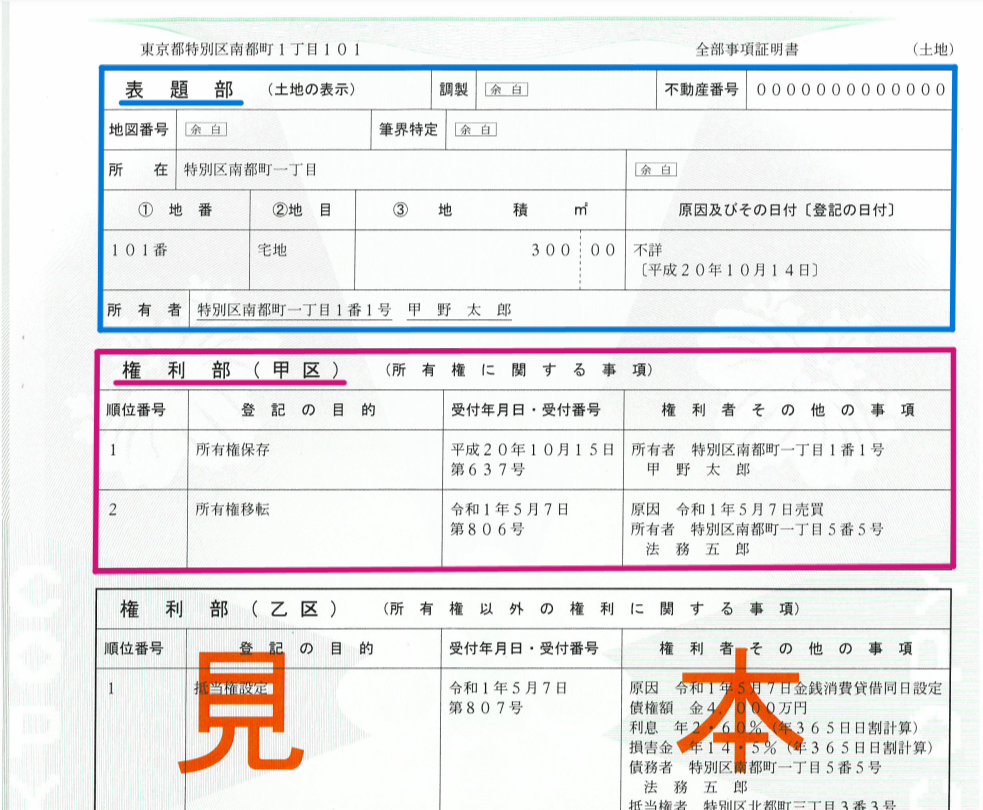

前提として、まずは上記画像の登記事項証明書について説明したいと思います。

登記事項証明書はどの法務局でも取得できるもので、不動産やその所有者についての情報などが記録されています。

青枠で囲ってある表題部は、対象不動産の管轄の法務局に建物表題登記を申請し、手続きが完了すると登記簿上に記載されます。

建物表題登記が完了して初めて所有権保存登記が申請できるようになります。

手続きが完了すると、紫枠にある権利部(甲区)に申請内容が記載されることとなります。

建物表題登記は申請期間が法律で決まっていて、建物の完成後(又はその所有権を取得した日)から1ヶ月以内に申請しなければなりません。

申請の際の添付書類である建物図面など作成にかなり手間のかかる作業があるので、一般的には土地家屋調査士という国家資格を持った専門家に依頼します。

所有権保存登記は申請期間が設けられているわけではありませんが、通常は所有権を取得したタイミングで行います。

所有権保存登記は必要?

では、所有権保存登記をしないと何か問題があるのか?と疑問が浮かびますよね。

先に結論からいうと、罰則などはないけど、後になって結局登記をする必要は出てきます。

これはどの登記にも言えますが、後回しにして必要な書類を失くしてしまうケースが多々あるので、可能ならば早めに登記しておく事をおすすめします。

所有権保存登記をしない時のデメリット

結局は登記をすることになるとお伝えしましたが、具体的に登記しないとどんなデメリットがあるかご紹介していきます。

①申請の際にかかる税金の軽減措置が使えなくなる

建物を自己の居住用に新築又は購入した場合、住宅用家屋証明書を添付して申請すると登記する際の登録免許税が減税されます。

しかし、新築後又は取得後1年以内に登記しないと減税の適用外になってしまいます。

②売買や賃貸が出来ない

登記されていない不動産を賃貸又は売買しようとした場合、所有権保存登記をしていないと権利を主張することが出来ません。

例えば売買をしようとした場合、登記手続き上所有権保存登記を省略して所有権移転登記をすることが出来ません。

まず所有権保存登記をして、その後に売買の所有権移転登記をしましょうという事になります。

③不動産を担保にした融資を受けることが出来ない

②と同様に登記手続き上、所有権保存登記を省略して抵当権設定登記が出来ません。

つまり、不動産を担保にすることが出来ないので、金融機関から融資を受けるのは難しいです。

④相続の時に相続人に負担がかかる

所有権保存登記をしないまま相続が発生すると、相続人が代わりに登記をすることになります。

その場合、戸籍等の必要書類が増えるなど、より手間がかかるようになってしまいます。

自分で出来る登記と出来ない登記

難易度でいうと、自分で所有権保存登記は出来ます!

問題となるのは、ローンを利用して購入する場合に所有権保存登記と同時に抵当権設定登記の手続きも行う必要があるという点です。

この抵当権設定登記に関しては、ミスが出来ないので司法書士が手続きをすることがほとんどです。

もしミスがあると、金融機関は無担保で融資しているというリスクの大きい状態になってしまうからです。

金融機関からすると確実に登記を進める必要があるので、必然的に司法書士に依頼することとなります。

じゃあ抵当権設定登記だけ司法書士に依頼すればいいのでは?と思うかもしれません。

しかし、もし所有権保存登記にミスがあって申請が取下げになると、その後の抵当権設定登記が申請出来ないというリスクも存在します。

なのでローンを組むときは大抵の場合、司法書士が両方の登記手続きをする流れとなります。

登記を申請する際には、ほとんど全てのケースで登録免許税という税金を納める必要があります。

軽減措置の要件

デメリットの①でも軽く説明しましたが、所有権保存登記での要件に当てはまっていれば軽減措置によって登録免許税がかなり安くなります。

絶対的にかかる出費が多いので、抑えられるところは抑えたいですよね!

では、具体的な要件をみていきましょう。

①個人が昭和59年4月1日から令和6年3月31日までの間に新築した家屋又は取得した建築後使用されたことのない家屋であること

(期間は年々延長されており、上記期限はブログ更新日現在の情報です。)

②新築後又は取得後1年以内であること

③自己の居住用であること

④登記事項証明書上の床面積が50㎡以上であること

⑤区分建物の場合は、以下のいずれかであること

・耐火建築物

・準耐火建築物

・低層集合住宅

⑥事務所、店舗等の併用住宅の場合は、床面積の90%以上が居宅であること

以上となります。

ちなみに所有権保存以外でも登録免許税の軽減措置はありますが、要件が少し異なるので詳細は各市区町村のホームページ等でご確認ください。

住宅用家屋証明書

上記要件を満たしている場合、各市区町村役場で住宅用家屋証明書(自治体にもよりますが大抵の場合は1通1,300円)という書類を取得して申請の際に添付すると軽減措置を受けられます。

住宅用家屋証明書を取得する際には必要書類を持参する必要があります。

一番ベーシックなパターンだと建築確認済証、登記事項全部証明書・登記完了証・登記済証のいずれか(建物新築年月日のわかるもの)、現在の住民票などが必要です。

その他の書類が必要な場合もあるので、詳しくは各市区町村役場のホームページでご確認ください。

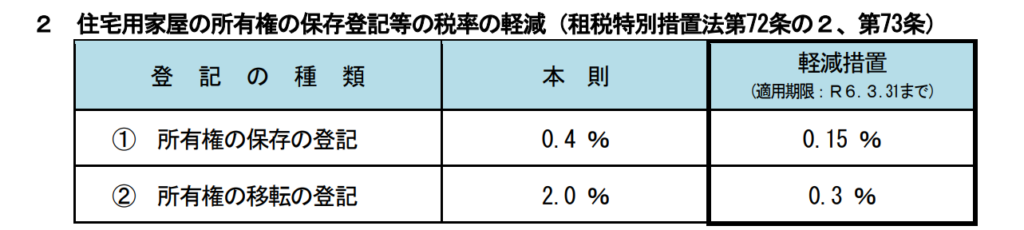

軽減後の税率は?

登録免許税の税率は上記表のとおり、

通常は4/1,000

軽減措置適用の場合は1.5/1,000

となります。

また、上記表には記載がありませんが、

長期優良住宅や低炭素住宅の場合は1/1,000

となり、さらに税率が軽減されるので、該当するか確認してみて下さいね。

登録免許税の計算方法

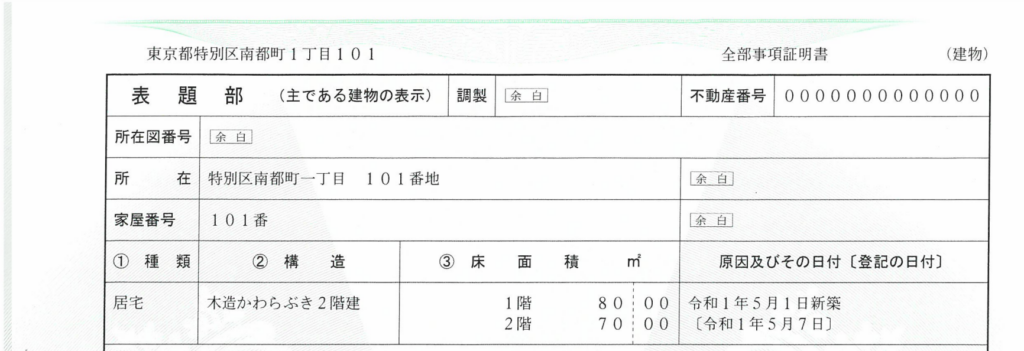

申請時に実際どのくらい安くなるのかですが、登記事項証明書を見ながら計算する必要があります。

法務省のホームページで見られる上記見本を例に計算してみましょう。

不動産の価格(床面積×新築建物課税標準価格)×税率=登録免許税

となるので、まず床面積の合計を出します。

80.00+70.00=150.00(㎡)

次に不動産の価格を出すために新築建物課税標準価格(以下標準価格)とかけていくのですが、構造や地域によっても標準価格が変わるので法務局がホームページに掲載している表を参照してください。

埼玉県の表はこちら(令和7年9月現在)になります。

この建物が埼玉県にあったと仮定すると、木造なので標準価格は93,000円です。

150.00×93,000=13,950,000

不動産の価格は13,950,000円となります。

ここに税率をかけていきます。

通常の税率は4/1,000なのでその場合は

13,950,000×4/1,000=55,800円

軽減措置ありの税率は1,5/1,000なのでその場合は

13,950,000×1,5/1,000=20,925

となり、100円未満の端数があるときは切り捨てるので20,900円が登録免許税になります。

これは1つの例ですが、軽減措置を使うと3万円以上安く済むことが分かります。

条件が揃っていて軽減措置が使える方は、登記できるうちにしておくことが得策ですね。

では、実際の手順をみていきましょう。

必要書類

1)住民票

登記の登録免許税軽減措置を受ける場合は、原則として新住所の住民票が必要となります。

つまり、住民票を取得するまでに住所を移しておく必要があります。

軽減措置を受けない場合は、現住所の住民票でも大丈夫です。

例外的に現住所のまま軽減措置が受けられる場合もありますが、様々な条件がありますのでここでは割愛させて頂きます。

住民票を取得する時の注意事項が3つあります。

①マイナンバー(個人番号)の記載はNG【特に注意!】

②本籍が記載されていなくてOK

③世帯全員分でなく、登記名義人個人の分でOK

特に注意と記載したマイナンバー(個人番号)は個人情報なので、載っていると法務局で受け付けてもらえない場合があります。

とりあえず何でも載せといた方がいいのかな、と思ってしまうかもしれませんが要注意です!

2)住宅用家屋証明書

前述した住宅用家屋証明書です。

軽減措置を受ける際に必要なので、軽減措置の対象外の場合は不要です。

3)登記事項証明書

冒頭で説明した登記事項証明書は、法務局に提出することはありませんが申請書作成の際に必要な情報が書かれています。

1)・2)の書類は申請書に添付して法務局に提出しますが、必要ならば原本還付することが可能です。

書類のコピーと原本を提出し、コピーに「原本と相違ない」旨の記載をします。

申請書の作成

登記をする際には、登記申請書を必ず作成・提出しなければなりません。

法務局のホームページに下記のように記入例があります。

-677x1024.png)

記入例を見ながら赤字の部分をひな形に記入していけば、なんとか作成できそうですね!

ちなみに、ひな形を印刷して書き込んでも良いですし、データ上でひな形に入力してから印刷しても大丈夫です。

では早速、ひな形を使って書く時のポイントを説明したいと思います!

〇登記の目的

赤字がないので特に記入の必要はありません。

〇所有者

所有者となる方の住民票の住所と氏名(複数人で共有する場合は全員分の住所、氏名と持分)、電話番号を記入し、名前の末尾に認印を押します。

電話番号は申請書の内容等について確認事項があった場合、法務局から電話がかかってきます。平日の日中に対応可能な電話番号を記入して下さいね。

〇添付情報

ここは赤字がないので、特に記入する必要はありません。

そのすぐ下の行に日付と法務局の管轄を記入する部分があります。

日付は申請書を法務局に提出する日(申請日)を、管轄は名義人の住所ではなく登記する不動産の管轄法務局(不動産の「市・区」と「法務局 管轄」をウェブ検索するとすぐに出る)を記入します。

なお、郵送で申請する場合の日付は空欄にしておきます。

〇登録免許税

前述の登録免許税の計算方法をご覧ください。

〇不動産の表示

登記申請をする不動産の情報を記載例のように記載して下さい。

登記事項証明書に記録されている通りに書けば大丈夫です。

申請書が複数枚になった場合は各用紙の綴り目に契印をしてください。

法務局に申請

申請書が完成したら、不動産の管轄法務局(申請書記載の法務局と同じ)に申請します。

申請書と添付書類を直接窓口に持って行ってもいいですし、郵送でも可能です。

郵送の場合は封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と記載し、レターパックプラス(赤色)か書留(一般・簡易)で送りましょう。

また、登記完了後には書類が返却されますが、郵送で送ってほしい場合は返却先を記載したレターパックプラス(簡単なのでおすすめ)、又は返信用封筒及び書留郵便のための郵便切手を同封してください。

登記完了日

登記完了予定日は当日分のみ申請窓口に表示されています。

また、インターネットではおおよそ当日から1週間前の完了予定日がチェックできます。

ですが、管轄の法務局によって表示日数にかなり差がありますので、早めに確認しておくことをお勧めします!

郵送で申請した場合は法務局に到着した日が申請日となりますので、送った日の1~2日後を基準とした方が良いかと思います。

あくまでも予定ですので、遅くなることも早まることもあります。

窓口受取の方は事前に電話で確認してからの受取が確実ですね。

登記完了後

登記完了後は、前述のように返却される書類(登記識別情報や登記完了証、還付請求した書類など)があり、窓口か郵送での受け取りが選べます。

窓口受取の場合は、申請書に押印した印鑑と身分証明書の提示が必要ですのでお忘れなく!

郵送受取の方が楽ではありますが、郵送準備や配達などで時間がかかるためお急ぎの方は窓口の方が早く受け取れます。

書類に関して、一点気を付けて頂きたいことがあります。

登記識別情報という書類は権利証のことなのですが、再発行が出来ません!

失くしてしまうとその後の登記で手間も費用もかかります。

失くさないように大切に保管しましょう。

最後に

申請がきちんと反映されているか確認のために法務局にて登記事項証明書(1通600円)を取得します。

申請とは違い、どこの法務局で取得しても大丈夫です。

また、遠くて直接行くのは大変…という場合は郵送でも取得が可能です。

詳しい方法はこちらから法務局のホームページを確認してみて下さい。

所有権保存登記が間違いなく反映されているかチェック出来たら、すべて終了です。

お疲れさまでした!

最後まで読んで頂いてありがとうございました。

ご紹介した方法ですんなり出来そうな方は、自分で登記した方がコストが抑えられるのでぜひやってみて下さい!

イレギュラーな内容であったり、書類作業をするまとまった時間のない方は専門家に依頼するのがベストです。

ストレスなく時短で出来るのでコスパ的にも良いと思います。

もし専門家にご依頼の際は、司法書士黒森仁志事務所にご相談下さいね (^o^)/

みなさまのご相談をお待ちしております。

ではまた~!

☞その他の関連記事はこちらから

相続について心配事やご相談等がありましたら、 お気軽に当事務所へお問い合わせください。

2023年9月1日